一段關於阿公觀察金孫玩遊戲的小故事

|

| 取自https://psiquentelequia.com |

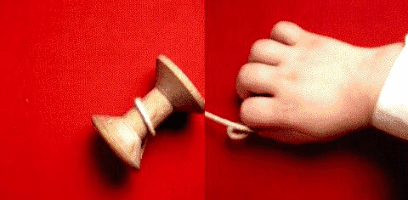

在精神分析界有一個很有名的兒童遊戲片段,就是有個阿公在顧 1 歲半的孫仔時,發現到金孫會在媽媽走出家門的摸門特玩一個我丟我捲的線軸遊戲。這個阿公就是佛洛伊德,他也就不意外的想到了許多精神分析的東西:金孫的遊戲不僅代表著"走掉了-出現了",也反映著重複痛苦的意義,更進一步展現人類在個體層面的文明發展。

遊戲簡介

先簡單介紹一下金孫在玩什麼遊戲。金孫原本手上有一個線軸,線的一端就由小手拉著。當媽媽出門離開後,金孫會把線軸丟進窗簾下面讓它被遮住看不見,而且邊丟還邊"O-O-O"的叫。然後金孫會再把線軸拉回來,並且快樂的發出意思是"在那兒"的聲音"dart",就這樣子重復的玩,後來佛洛伊德就把這個遊戲取名為"fort/da",意思是"走了/在那"。佛洛伊德對fort/da game的詮釋

總之對金孫的這個遊戲,佛洛伊德在《超越享樂原則》中有 2 點詮釋--阿Q版及復仇版。

1.阿Q版:是我把媽媽弄不見的,不是媽媽自己不見的

描述小小孩利用控制感,因應外在失落事件所做的內在修復。由於媽媽的出門所造成的失落感受,小小孩還沒有足夠的言語去處理,因此便用遊戲的方式來自我安慰。丟出去讓線軸消失不見,意謂著"是我把媽媽弄不見的",而拉回來讓線軸再出現,即加強了"你看吧我是可以控制媽媽出現或不見的!"

2.復仇版:媽媽我很不爽你跑不見,我要把你丟掉

這是對於失落的恨意展現,人對於失去的東西會經驗到憤怒,有種被遺棄的不滿,或是對"心中空出了的那一塊"生氣。小小孩用丟-拉線軸的方式表達他的憤怒,丟出去拉回來代表著"你最壞啦我討厭你,我要玩死你"的意思。

強迫重複與享樂原則的矛盾

佛洛伊德其實剛好這幾天在思索一個臨床現象,就是有一些病人會不停的藉由重覆讓自己感到痛苦的行動來獲得滿足,例如每天都要來點負能量負向思考的人,老佛就在想說奇怪,人類照理說是依循享樂原則的啊,為什麼又會讓自己陷在痛苦中呢?

看到金孫在重複玩這個遊戲後,讓佛洛伊德啟發了不少:神秘的自虐趨勢。明明"媽媽出門"是金孫看到的第一幕,而且這一幕明明就讓自己很痛苦,但後來卻用一種遊戲來不斷的重複。以人類趨樂避苦的習性來看,重複去經驗痛苦看似很奇怪,其實是帶來了不同的愉快感覺,就像金孫的阿Q式或復仇式的潛意識。

也就是當遇到痛苦而意識短路的時候,會透過一種強迫重複的行為讓自己回到快樂,回到有主導權的感覺裡。而金孫邊玩邊發出的O-O-O跟dart的聲音,也像是在命令自己去做這個行為,內心有一個不論你會多痛苦就是要去做的命令式聲音。當然,這裡描繪出了一種力量--死之本能。

也就是當遇到痛苦而意識短路的時候,會透過一種強迫重複的行為讓自己回到快樂,回到有主導權的感覺裡。而金孫邊玩邊發出的O-O-O跟dart的聲音,也像是在命令自己去做這個行為,內心有一個不論你會多痛苦就是要去做的命令式聲音。當然,這裡描繪出了一種力量--死之本能。

個體的文明發展

佛洛伊德指出了,人類處理失落感受時那種愛恨交加的處境中,看到了文明的樣子--化被動為主動,產生文明。這裡的文明我想指的是意識層面,人類理智的那部份。從理智的面向來思考,金孫是用一種頗經修飾、轉化的方式來面對失落經驗。

即以文明的方式,減少了失落或焦慮的直接衝擊。不再只是被動的接受不好的感覺,而是主動的去因應,也因此認知得已發展。小小孩在東西不見又出現的過程中,形成表徵性及想像性秩序運作的內在基礎,發展出恆常性的概念。

從這裡我們可以感受到佛洛伊德對兒童遊戲治療的一個小貢獻。通常對於兒童遊戲治療的根源可追溯到克萊恩、溫尼考特等人,其實老佛也很有想法。

最後,我們可以繼續聯想,從小小孩就可以觀察到,那可知成人們有多少的早年的、原始的情緒被用漂亮的方式修飾了,修到連自己都認不出來。

即以文明的方式,減少了失落或焦慮的直接衝擊。不再只是被動的接受不好的感覺,而是主動的去因應,也因此認知得已發展。小小孩在東西不見又出現的過程中,形成表徵性及想像性秩序運作的內在基礎,發展出恆常性的概念。

從這裡我們可以感受到佛洛伊德對兒童遊戲治療的一個小貢獻。通常對於兒童遊戲治療的根源可追溯到克萊恩、溫尼考特等人,其實老佛也很有想法。

最後,我們可以繼續聯想,從小小孩就可以觀察到,那可知成人們有多少的早年的、原始的情緒被用漂亮的方式修飾了,修到連自己都認不出來。

留言

張貼留言